Poétique de l’archive et RSN : l’#adventuregrams de Caroline Calloway et le Madeleine Project de Clara Beaudoux

Note des éditeurs : Communication du 23 mai 2018 à 15h45. Publication sur la liste de diffusion DONC le 24 mai à 10h11.

Introduction – Temps et récit médiatique 1

Les réseaux sociaux sont les lieux d’une auto-narration permanente. Tous leurs usagers se font storyteller, mais certains assument cette fonction de manière plus ostensible et revendiquée que d’autres, et transforment leurs pratiques des réseaux sociaux en projet éditorial et littéraire. C’est le cas de Clara Beaudoux et de Caroline Calloway.

Caroline Calloway est une américaine d’une vingtaine d’années, qui poste le récit de ses aventures sur les réseaux sociaux depuis juin 2012. Son lectorat a dépassé petit à petit le cercle de ses connaissances proches, pour atteindre aujourd’hui plus de 608 000 abonnés sur Instagram – son réseau de prédilection, alors que 53 600 la suivent sur Twitter, et 50 700 sur Facebook. Caroline Calloway est étudiante en histoire de l’art. Elle relate son expérience à l’université anglaise de Cambridge.

Il s’agit pour elle de raconter « l’histoire de sa vie », celle d’une jeune américaine face aux déboires académiques, aux rencontres amicales festives et aux tumultes amoureux propres à ce moment de bascule vers la vie d’adulte. À travers le hashtag #adventuregrams, Calloway documente donc sa vie, de publications en publications sur Instagram, Facebook et Twitter, dans une démarche que l’on qualifiera de transplateforme, mais aussi de pratique intersémiotique : entre image et texte.

Clara Beaudoux est journaliste à Radio France et réalisatrice de plusieurs web-documentaires. Elle vit à Paris lorsqu’elle trouve dans la cave de son nouvel appartement les affaires de Madeleine, l’ancienne locataire des lieux. Pendant une semaine, pour la première fois en novembre 2015, sur Twitter, elle mènera l’enquête sur Madeleine avec tendresse et pudeur, et mettra à jour la vie de cette dame presque centenaire : quelques mots, des images, le portrait de Madeleine se dessinent en même temps que celui d’une époque révolue. Le Madeleine project compose ainsi un récit biographique qui se construit tweet après tweet, comme une boîte ou lettre ouvertes.

En 1991, Jean Baudrillard [1] et Paul Virilio [2] ont démontré comment la télévision depuis la première guerre du Golfe ont bouleversé notre rapport au monde par leur capacité à reporter tout événement dans une quasi simultanéité. Dans un même mouvement, l’analyse de la dissolution de l’identité autobiographique dans un monde qui va trop vite, est récurrente dans les textes consacrés au monde « post-moderne ». Dans le sillon du « présentisme » de François Hartog [3], l’ouvrage du philosophe italien Fabio Merlini intitulé L’Époque de la performance insignifiante. Réflexions sur la vie désorientée [4] prévoit l’effondrement de la mémoire autobiographique [5], tandis que Hartmut Rosa [6], sociologue allemand, dans Accélération. Une critique sociale du temps, note la disparition de l’identité narrative si chère à Ricœur, dont une des fonctions est d’harmoniser le passé et le présent de l’individu. La logique de flux d’activité mise en place par les réseaux socionumériques ne feraient, selon Alexandre Coutant, qu’accentuer cette tendance.

« (…) ces derniers poussent à abandonner la réflexivité et les tentatives de stabilisation du soi (même si elles demeurent incomplètes et temporaires) pour se noyer dans le flux sans cesse renouvelé de traces de soi et des autres. Pour l’individu souhaitant exister sur ces réseaux, il faut renouveler sans cesse sa participation, quitte à accorder peu d’attention aux traces passées. » [7]

Or, nos deux autrices, à travers la construction d’un récit tout à la fois multimédia et transmédia, se positionnent à rebours de cette « compression du temps », pourtant si caractéristique de leurs supports de prédilection, en accordant leur pleine attention aux traces : elles les sélectionnent, les travaillent, dans et hors le flux. L’une le fait pour se raconter, la seconde pour raconter une autre.

Chacune façonne son récit médiatique à posteriori d’une expérience vécue : qu’il s’agisse de la vie en Angleterre pour Calloway, qui est revenue aux États-Unis lorsqu’elle se met à la raconter sur Instagram, via une collection de ses photographies personnelles prises sur place ; ou qu’il s’agisse de l’expérience de la découverte des objets et papiers que Madeleine a scrupuleusement archivés. Chez cette dernière, par ailleurs, la trace se fait double : trace photographique de la trouvaille par Clara Beaudoux des objets-traces de Madeleine. Les traces d’un passé plus ou moins lointain sont à l’origine des deux entreprises d’écriture, elles forment le lieu où se déploie la mise en récit.

Comme le note Sybille Krämer,

« Les traces n’apparaissent que dans la mesure où une forme existante est effacée puis reconfigurée sous l’effet d’une réécriture. (…) La sémantique de la trace ne se déploie qu’au sein d’une « logique » de la narration, dans laquelle la trace se dote de son propre « lieu narré » (…) Les traces représentent en somme le lieu où les choses muettes « se mettent à parler » grâce à notre intuition. » [8]

Beaudoux et Calloway font parler les traces, en même temps qu’elles nous permettent de les interroger quant à leur fonction de témoignage et de construction de l’individu. À travers leur désir d’écriture, elles font ployer les réseaux sociaux, et élaborent une véritable posture narrative dont l’intérêt réside en grande partie, selon moi, dans le traitement poétique de l’archive qui leur préside.

Dans le cas de Calloway et pour reprendre le terme de Patrice Marcilloux, nous avons affaire à une égo-archive [9], tandis que dans le cas de Beaudoux nous serions confrontés à ce que je m’aventurerais à appeler une tu-archive, puisque Beaudoux dessine avant tout le portrait de Madeleine (à laquelle elle s’adresse parfois à la seconde personne) même si, comme nous le verrons, c’est aussi son propre portrait qui s’ébauche en creux.

Le concept d’ego-archive désigne pour Patrice Marcilloux autant les documents que les logiques d’usage qui permettent aux individus d’asseoir les stratégies de formation de leur individualité. « Le point commun entre la généalogie, la consultation d’un dossier médical, l’accès aux origines personnelles, l’accès aux documents administratifs, l’ouverture des archives de répression, la sacralisation des archives des droits de l’homme, c’est l’individu » [10] ; il nous semble légitime d’ajouter, à l’instar de ce que fait Gilles Bonnet dans Pour une Poétique numérique pour les sites Web des écranvains, les blogs et les RSN à cette liste de dispositifs. Marcilloux érige les archives en espace intermédiaire entre l’individu et la société. La question n’est alors plus celle de la place des archives dans la société de l’information, mais plutôt dans celle de l’individu. L’enjeu face au réseau est d’ordre mémoriel, il s’agit d’aller à l’encontre du flux propre aux RSN, pour reconstituer le récit de soi, agencer les traces de son individualité.

Ego-archive et éditorialisation de soi : le cas de Calloway

Autobiogram

#l’adventuregram de Calloway alterne texte et images, descriptions des lieux qu’elle a visités, narration précise des évènements qu’elle a vécus et retranscriptions de ses pensées, de ses sentiments personnels, sur un mode qui se veut honnête et spontané, comme elle aime à le répéter dans ses entretiens. Elle considère ces modalités comme un gage de respect pour son lectorat qui ne se laisserait pas prendre à trop d’exagération ou de fictionnalisation. Le pacte autobiographique de Caroline Calloway est ainsi celui de Jean-Jacques Rousseau, mais transposé dans les réseaux sociaux : « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme, ce sera moi. » (1782) Pour Philipe Lejeune, l’autobiographie est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier, sur l’histoire de sa personnalité » [11]. Et c’est bien à un tel travail que se livre la jeune femme. Calloway procède d’une narration fondée sur une mise en récit de ses archives photographiques personnelles, une mise en scène qui oscille entre éditorialisation de soi et tradition autobiographique.

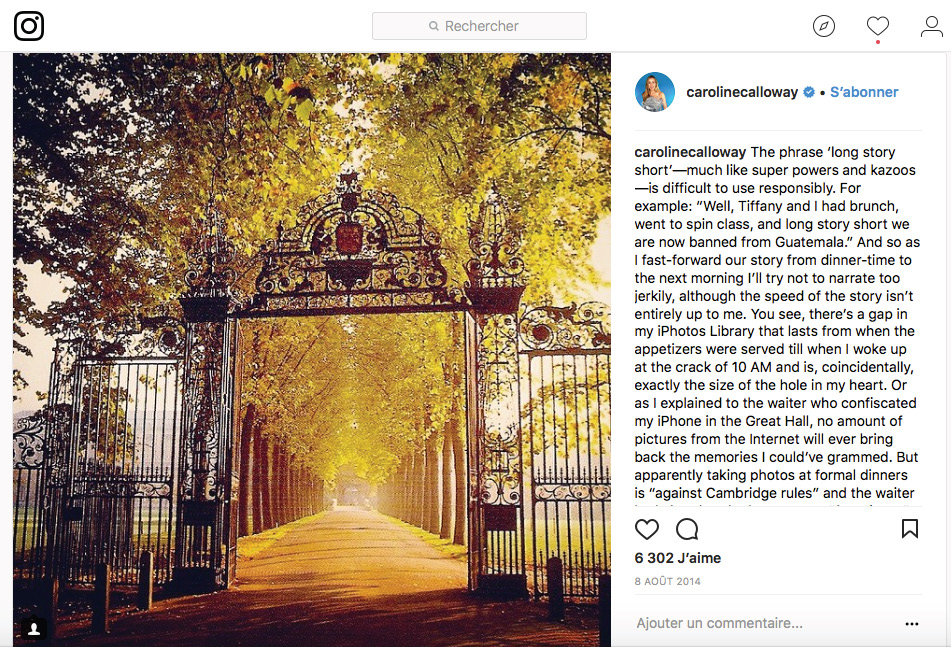

Quand Calloway agrémente le récit de son voyage au Danemark par une photographie de Copenhague, elle accompagne l’image d’un titre précisant le nom de la ville dans une typographie stylisée, que l’on retrouvera sur chaque illustration de ses périples (New York, Gênes, etc.). Elle crée par cet intermédiaire une identité visuelle qui démontre une véritable volonté que ses images soient identifiables au sein du flux iconographique que charrie Instagram. Cette attention à la typographie, ainsi que le désir de construction d’une continuité, soulignent également le caractère construit du récit de Caroline Calloway, qui effectue à travers Instagram un véritable travail d’éditorialisation d’elle-même. Nous concevons ici l’éditorialisation selon la définition qu’en donne Marcello Vitali Rosati, pour qui il s’agit d’ « un ensemble d’actions collectives et individuelles, qui ont lieu dans un environnement numérique en ligne, et qui ont pour objectif de structurer notre façon de comprendre, d’organiser et d’interpréter le monde. » [12]

L’éditorialisation est un procédé technique aussi bien que sémiotique, en cela elle engage nécessairement des processus d’écriture et de lecture inédits qui s’appliquent bien entendu également aux expositions individuelles et identitaires sur les réseaux sociaux.

Le pacte selfique

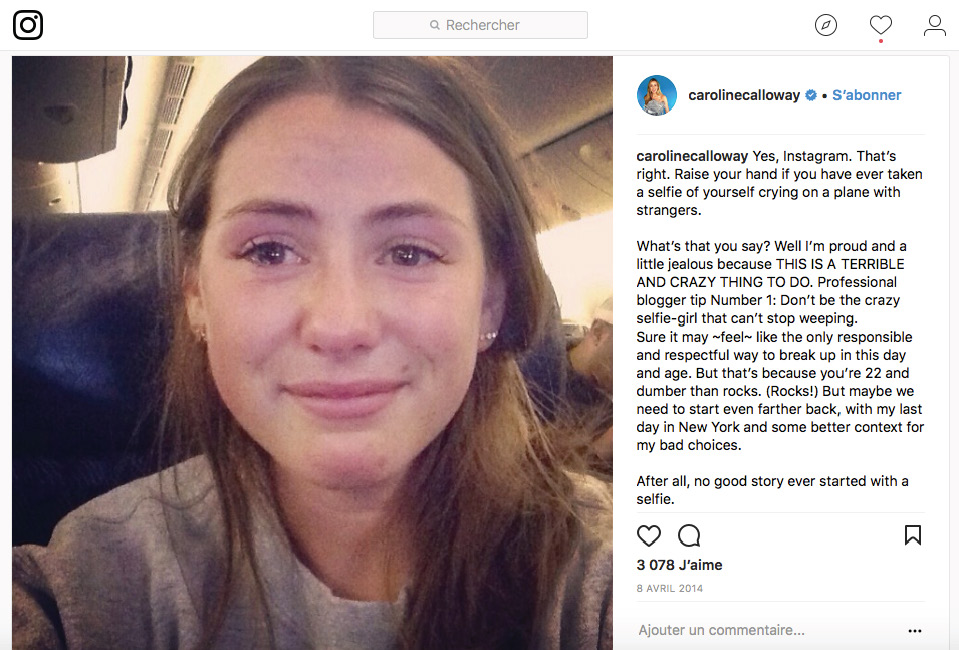

Le selfie de Calloway pleurant dans l’avion incarne cette monstration de soi par soi, l’autoportrait au sens le plus littéral qui soit. Cette image montre le visage de la photographe saisi dans une pose frontale, plein cadre. Le selfie exprime, comme l’explique Joan Fontcuberta dans Selfies d’ados, « un double élan narcissique et extime, qui a tendance à dissoudre la membrane entre le privé et le public » [13]. Calloway pleure dans l’avion qui lui fait quitter New York pour l’Angleterre et se prend en photo. Dans le texte qui le jouxte, elle exprime la maladresse, l’impudeur de cette mise en fragilité : « qui prend un selfie de soi en train de pleurer dans l’avion ? ». Ce post a pour nous fonction de reconduite du pacte autobiographique, en même temps qu’il représente l’acte de naissance de son discours iconotextuel.

La posture rétrospective est belle et bien présente, de même que l’attention à la mise en récit. Dans le texte jouxtant l’image, on peut lire à fois une adresse à son lectorat : « yes, Instagram », une question rhétorique « what’s that you say ? », qui impose cette posture de communication directe propre aux réseaux sociaux, mais aussi au pacte autobiographique. Calloway pose sa voix, accorde registre et ton, à la fois amical et direct, définit son lecteur avec lequel elle s’engage dans une relation enthousiaste et sincère. Elle ironie ensuite sur sa posture de bloggeuse professionnelle en donnant des conseils qu’elle ne suit pas, manière détournée de défendre sa posture professionnelle, ou disons engagée, à l’égard du réseau social et de l’écriture.

La relation de Calloway avec son lecteur est ainsi « embrayée », pour reprendre le vocabulaire de Lejeune ; et elle l’est d’autant plus du fait de la présence de ce récit sur les réseaux sociaux, lesquels appellent à engager un mode conversationnel, impliquant qu’autrui réagisse à la présence et aux actions en ligne. Après cela, Calloway enchaine sur une remarque en forme de

« cliffhanger », éveillant la curiosité au sujet d’une rupture amoureuse qu’elle laisse volontairement en suspens.

Elle mobilise ensuite une analepse et propose, dans les postes suivants, le récit de ses derniers jours à New York avant son départ, contextualisant cette rupture annoncée.

Les postes de Calloway obéissent à la temporalité caractéristique du récit, ils sont fondés sur cette « séquence deux fois temporelle » pour citer Christian

Metz [14] : le temps de la chose-racontée, et le temps du récit.

Tous les éléments d’un pacte autobiographique tel que le définit Lejeune sont ainsi présents. La posture de narratrice de Calloway est ostensiblement manifestée, le récit toujours mis en scène. Calloway, narratrice omnisciente, joue des sentiments exacerbés comme de la mise en image par selfie, elle apparaît dans le récit dans une double perspective : comme autrice et comme actrice. En tant qu’autrice, elle se situe dans un temps présent qu’elle évalue à l’aune de son passé de protagoniste, et elle raconte une action dont elle connaît le dénouement.

Ainsi, au-delà de la narration de soi, cet auto-storytelling que tout un chacun effectue sur les réseaux sociaux, la démarche amateure de Calloway résulte d’un projet littéraire, et ce quand bien même son récit est bien souvent empreint d’une certaine affectation. Calloway emploie le passé-simple alors que les réseaux sociaux favorisent une écriture au présent. Elle a également recours au dialogue, un format loin d’être usuel sur Instagram.

Calloway est ainsi exemplaire des démarches de présentation de soi sur le web décrites par Dominique Cardon : à la fois elle « articule étroitement les instructions des interfaces d’enregistrement et les calculs que font les utilisateurs pour produire la meilleure impression d’eux-mêmes » [15], et elle construit sa propre démarche narrative, sa propre tactique de diffusion au sein de la plateforme. Son identité numérique est donc bel et bien une coproduction, entre les stratégies de la plateforme Instagram et sa tactique d’utilisatrice. Elle obéit à cette injonction propre aux réseaux sociaux, de produire « une narration de soi continue, contextuelle et renouvelée » [16] qui forge le cadrage identitaire propre au dispositif. Mais à la différence de la majorité des utilisateurs des médias sociaux, les événements narrés par Calloway ne le sont pas au quotidien, de manière performative, mais bien a posteriori, selon un scénario de diffusion élaboré, et selon une posture narrative qui est celle de l’autobiographie. Elle détourne donc le réseau en se jouant de sa temporalité pour y faire se déployer une narration individuelle savamment orchestrée.

Tu-archive et médiation de toi : le cas de Beaudoux

Beaudoux n’écrit pas, quant à elle, une autobiographie (du moins a priori) mais plutôt une biographie. Reporter, elle s’intéresse aux évènements d’une vie passée. Mais elle le fait sous la forme d’une performance d’écriture qui se déploie principalement sur la plateforme de microblogging Twitter, 140 caractères à chaque fois, en plus d’avoir recours à des photographies, d’hyperliens vers des chansons ou des vidéos, créant par cela un happening, un évènement journalistico-littéraire sous forme de feuilleton transmédia.

Même si Beaudoux déclare à plusieurs reprises dans les journaux que rien n’était prémédité et que sa démarche était à l’origine tout à fait indépendante de son travail de journaliste pas plus qu’elle ne s’inscrivait dans une démarche littéraire, il n’empêche que le Madeleine project a comme prémisse un désir de récit : le tweet inaugural sur le compte de Clara Beaudoux le démontre avec force : il s’agit de raconter une histoire. Cette histoire s’élabore comme un work in progress, pour le lecteur comme pour Beaudoux.

Le récit de la vie de Madeleine se construit sur quatre saisons, la première (2015) est consacrée aux archives personnelles remisées dans la cave de la vieille dame. Pour la seconde saison, qui débute le 8 février 2016, Beaudoux mettra le nez dehors pour partir à la rencontre de ceux qui ont connu Madeleine : son filleul, un couple d’anciens voisins, un commerçant. La troisième saison est à la vie professionnelle de Madeleine, à la visite de Beaudoux à Bourges, ville natale de Madeleine, ainsi qu’à l’approfondissement des informations sur Loulou, son fiancé mort à la guerre. La quatrième saison, quant à elle, s’emploie à décrire la vie d’institutrice de Madeleine et à essayer de retrouver quelques-uns de ses anciens élèves.

Pendant chacune de ces saisons, Beaudoux publie parfois plus d’une vingtaine de tweets par jour. La saison 1 en compte 265. Elle les envoie d’affilée (en général autour de midi), à quelques secondes d’intervalle les uns des autres. Les photos ne sont donc pas prises comme on pourrait l’imaginer dans la cave et publiées immédiatement ; elles sont choisies, triées puis tweetées selon une progression soignée. Les saisons ont par ailleurs une durée limitée dans le temps. Pour ceux qui n’auraient pu suivre les tweets en synchronie avec leur publication, des traces de l’évènement sont proposées sous deux formes principales d’agrégation : Le site Web du Madeleine Project, Storify [17] et un livre papier.

Ce dernier, publié aux éditions du sous-sol en mai 2016, peut être considéré comme une version imprimée homothétique du Storify des saisons 1 et 2 du Madeleine Project. Le livre est d’ailleurs présenté au verso de la page de grand titre dans son achevé d’imprimé comme « une adaptation du hashtag #MadeleineProject ». Les tweets, qui sont regroupés par jour de la performance (sa temporalité étant ainsi mise en valeur), sont reproduits en contexte, comme si une capture d’écran avait été effectuée, et ils sont entourés du blanc de la page. Je dis « comme si » car dans les faits, ces captures sont retravaillées, pour faire apparaître le logo Twitter qui détient les droits des publications (d’où le copyright du colophon), et pour faire disparaître les avatars des internautes qui ont partagé le message. Le livre construit donc un « effet » Twitter [18] qui ne se joue pourtant qu’en surface. Les liens, les vidéo, les morceaux Soundcloud n’y subsistent qu’en tant que figures du passé numérique du récit, puisqu’ils ne sont plus cliquables : ils ne sont qu’une trace, la manifestation de l’absence du média numérique originel. Ces effets soulignent le statut de remédiatisation du Madeleine Project, et donc son travail d’archéologie narrativo-médiatique, l’archéologie s’étant elle-même définie comme « un paradigme de l’indice à l’œuvre » [19] (je cite Christoph Kümmel).

Il s’agit en effet pour le livre de faire trace du récit élaboré sur Storify, qui lui-même reconstituait le récit effectué sur Twitter, qui lui-même composait le portrait de Madeleine tiré de ses archives. Toute lecture du Madeleine project impose ce va-et-vient transmédiatique. Elle construit donc sa poétique de la trace sur un travail de décontextualisation / recontextualisation à plusieurs niveaux (thématique, narratif, médiatique) et comme le note Bruno Bachimont,

« Il est bien clair que la décontextualisation d’un contenu est inhérente à l’acte même de son inscription. À l’immanence de la communication ici et maintenant, dans son contexte natif, l’inscription donnant naissance à un contenu fixé sur support est d’emblée la décontextualisation de ce contenu vis-à-vis de l’interaction ou de l’événement initial dont il est l’empreinte, l’enregistrement, la consignation, l’inscription. Les minutes d’un procès ne sont pas ce dernier ; un texte relatant un discours ne permet pas de le revivre tel qu’il a été prononcé, etc. Cette incapacité n’est pas un défaut, mais la qualité recherchée, car par cette décontextualisation, on permet une recontextualisation future, dans un contexte de lecture ou de consultation à venir, différent du contexte de production. Les inscriptions sont de manière générale conçues pour cela, pour permettre de remobiliser une trace à nouveau, et donc à nouveau fraîche, interprétative bien sûr. » [20]

C’est tout l’enjeu du Madeleine Project : rafraichir la trace de Madeleine, de même que Calloway retrace son parcours d’étudiante à l’étranger sur Instagram. Il faut noter que le récit de Calloway est également en cours d’édition, puisqu’elle a obtenu un contrat avec Penguin Random House au Royaume-Uni, Macmillan Publishers aux États-Unis, et Hugo & Cie en France. Son livre devrait paraitre sous le titre And We Were Like : a Memoir.

Mnémosyne dans le flux

Mémoire… Le travail d’écriture de nos autrices semble renouer avec Mnemosynè, Mémoire, la déesse mère des neuf muses, qui préside à la poésie. Poésie et mémoire sont si étroitement liées que pour Homère, versifier c’est se souvenir. Comme l’exprime Mary Carruthers,

« La mémoire est placée au commencement, elle est la matrice où s’inventent tous les arts humains, où naissent toutes les fabriques de l’homme, y compris la fabrication des idées. Mémoire et invention sont assimilées dans ce qui serait appelé aujourd’hui la « créativité ». » [21]

Chez Aristote, la remémoration est investigation, véritable travail de pistage, d’actualisation des « marques » de la mémoire, impliquant nécessairement une interprétation qui dans son sillage entraine « toute la rhétorique de l’invention et mobilise la faculté créatrice de l’imagination. » [22]

Dans Temps et Récit III, Paul Ricœur évoquant cette symbolique de l’absent que figurent nos ancêtres et nos descendants, voit dans la trace un mixte et même un connecteur, entre le temps physique et le temps vécu que la phénoménologie heideggérienne avait dissociés. Marque laissée par quelque chose, par quelqu’un, indice perceptible d’une présence passée, émanation du référent, la trace procède de ce « ça a été », souligné par Roland Barthes dans La Chambre claire (1980). La trace est ce que présuppose tout document, et donc toute archive ; elle est dans le cadre du Madeleine Project tracé [23], parcours qui déclenche l’anamnèse de Madeleine et donc, les deux étant intrinsèquement reliés, ce qui provoque le récit.

Dans le cas de Calloway, le « ça a été » de ses photographies se transforme plutôt, de par leur sur-esthétisation instagramienne, en une sorte de ça n’a pas vraiment été comme ça/aussi beau que ça, qui lui aussi appelle le texte et fonde le récit. En effet, sur le compte Instagram de Calloway, on trouve des photographies d’elle-même, de ses amis, des lieux qu’elle a visités, mais aussi la captation de ses repas : ses images appartiennent au registre de l’image photographique privée ordinaire, dont l’utilité comme le remarque André Gunthert « reste essentiellement symbolique : préservation du souvenir ou écriture de l’histoire familiale. » [24] ; ordinaire oui, mais le filtre Instagram et le décor de Cambridge contribuant à donner à sa vie des allures de conte de fées.

À ce titre, son petit ami Oscar, séduisant étudiant suédois, fait indubitablement figure de prince charmant, et les somptueux bâtiments du campus de Cambridge forment un décor de château remarquable, comme elle l’explique dans une vidéo réalisée par le Huffingtonpost [25]. Chaque image est soigneusement choisie, recadrée, traitée par des filtres afin d’esthétiser au maximum les prises de vues. Les images que Calloway poste sont toujours en lien direct avec le texte qui les accompagne. Ces images et leur caractère féérique construit fondent, au-delà de ce qu’elles représentent, une relation inédite au texte et à la narration, puisque leur esthétique exagérée appelle leur mise en récit pour l’auteure ; comme elle le dit bien dans son entretien pour le Huffpost [26], le texte est là pour contrebalancer l’apparente perfection des photographies. Celles-ci vont donc, paradoxalement, à l’encontre du mandat testimonial couramment exprimé (quoi que discuté) de la photographie. Leur dépendance au dispositif d’exposition hyper-esthétisant d’Instagram, fait qu’elles ne sont plus à même de témoigner de la vie réelle. Calloway détourne donc l’immédiateté d’Instagram et dévie son centre de gravité sur l’image pour mieux élaborer la sincérité de son récit autobiographique. Ce que poursuit chacun de ces récits est une sorte de vérité de l’individu fictionnelle : le contrat autobiographique rousseauiste de Calloway en témoigne, tout comme la dimension proustienne du récit de Beaudoux, que le nom de l’ex-locataire de son appartement ne fait que souligner.

Madeleine n’aurait en effet pu s’appeler autrement, elle qui est l’objet sinon d’une véritable réminiscence. Même si Beaudoux ne peut en posséder de souvenirs, il s’agit bien d’un travail de mémoire à partir duquel se déploie toute l’ampleur du récit. Chacun des gestes effectués dans la cave par Clara Beaudoux sont aussi triviaux que transcendants, en ce qu’ils font apparaître une personnalité, une époque, de la même manière que Combray est sorti « ville et jardins, de [la] tasse de thé » [27] du narrateur de la Recherche. Et de la madeleine de Proust à la photo des repas pris par Calloway, lors de son séjour à Cambridge, il n’y a que quelques calories de plus à ingérer. Ainsi,

« quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus frêles mais plus vivaces, plus immatérielles, plus persistantes, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leur gouttelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. » [28]

L’édifice immense du souvenir bâti sur la banalité d’une sensation, d’un tweet, de la photographie d’un plat de macaronis/frites/maïs.

Comme l’écrit Jean-Claude Kaufmann,

« le maintien et la constance que l’on pense être le propre de l’individu ne sont rien d’autre que l’effet de son extériorisation et de son arrimage dans les choses familières. Les objets du quotidien ont une vertu de permanence qui construit le concret et contrôle les errements de l’identité : ils jouent le rôle de garde-fou du Soi. » [29]

Les textes, les photographies tout comme les différentes étapes médiatiques du travail de nos deux autrices pourraient s’interpréter comme un élan constant pour l’affirmation d’une individualité par l’archive et contre l’oubli, celui des êtres disparus dans le cas de Madeleine, mais aussi contre l’oubli inhérent au flux du Web, au présentisme contemporain. En cela, le contenu de la cave, comme le disque dur de Calloway ,s’accordent avec ce que dit Herman Parret des archives, qui pour lui :

« livrent le non-dit, (…) forcent une brèche dans le tissu des jours quotidiens et sont tendues vers l’inattendu. Est-ce un sentiment naïf que par le décodage de l’archive on déchire un voile, on traverse l’opacité d’un savoir et on accède à l’essentiel des êtres et des choses ? » [30]

« l’archivage, comme une mise à nu » nous permet d’interroger la question de la mémoire, mais surtout de la trace, de soi ou d’une autre, qui se fait ici poétique.

Conclusion – Temps et Récit médiatique 2

Le Madeleine project et l’#adventuregrams de Calloway m’apparaissent, vous l’aurez compris, alors éminemment ricœuriens, tant ils renouent avec cette dimension quasi anthropologique du récit désigné comme une catégorie de la saisie humaine du monde. Ils articulent, à l’image de ce que propose le philosophe dans Temps et récit, « l’expérience viscérale, tragique, de notre temporalité », et une activité narrative dont l’enjeu est fondamentalement herméneutique [31]. On m’objectera peut-être qu’il n’y a rien de réellement tragique dans l’histoire de Calloway ; je répondrai que son petit ami l’a quittée la veille de son départ dans une contrée aussi hostile et lointaine que le Royaume-Uni. Blague à part, le récit de Caroline Calloway a tout du roman d’apprentissage (on peut penser à Frédéric Moreau de Flaubert).

Le temps est saisissable par les récits, les histoires que nous nous racontons.

« Le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l’expérience temporelle. » [32]

On pourrait ironiser sur le cas de Calloway, dont la vie édulcorée fait contrepoint au tragique historique de Madeleine. Il n’empêche qu’ils procèdent, selon moi, d’un même mouvement de saisie individuel par le récit.

Nous lisons ou racontons des histoires, fictives ou non, comme celles de Madeleine ou Calloway, parce qu’elles donnent un sens à l’intrigue de nos vies.

« C’est que notre vie est une histoire qui non seulement a besoin, mais qui mérite d’être racontée » [33] déclare Ricœur dans Temps et récit 3.

Beaudoux a dû justifier sa démarche, contre des détracteurs arguant que la vie privée de Madeleine aurait été bafouée ; dans sa perception, elle agit plutôt en rempart contre « l’oubli d’effacement ». À l’opposé de cette « ligne brisée » qu’est « l’oubli d’effacement » peut se trouver une mémoire heureuse, « ce bonheur qui nous vient quand une bribe du passé se trouve arrachée à l’oubli » [34] ; d’où peut-être la sympathie que l’on peut ressentir aussi pour cette jeune femme qui rêve sa vie en rose bonbon. Pour Foucault « le rôle de l’écriture est de constituer, avec tout ce que la lecture a constitué, un “corps”. » [35]

Chacune de nos autrices, à sa manière, donne corps à ce que Ricœur nomme notre identité narrative. « Répondre à la question « qui ? », c’est raconter l’histoire d’une vie » [36] écrit-il, et c’est ce qu’auront réalisé Beaudoux et Calloway, un post après l’autre.

[1] Jean Baudrillard, La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu, Paris, Édition Galilée, 1991.

[2] Paul Virilio, L’Écran du désert : chroniques de guerre, Paris, Édition Galilée, 1991.

[3] François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2003.

[4] Fabio Merlini, L’Époque de la performance insignifiante. Réflexions sur la vie désorientée, trad. Sabine Plaud, Paris, Éd. du Cerf, 2011.

[5] Fabio Merlini, L’Époque de la performance insignifiante. Réflexions sur la vie désorientée, trad. Sabine Plaud, Paris, Éd. du Cerf, 2011, p. 85 sqq.

[6] Hartmut Rosa, Accélération. Une critique sociale du temps, traduit de l’allemand par Didier Renault, Paris, La Découverte, 2010.

[7] Alexandre Coutant, « Des techniques de soi ambivalentes », Hermès, La Revue 2011, 1, n° 59, p. 53-58, p.55.

[8] Sybille Krämer, « Qu’est-ce donc qu’une trace, et quelle est sa fonction épistémologique ? État des lieux », Trivium 10, 2012. http://trivium.revues.org/4171

[9] Patrice Marcilloux, Les Ego-archives. Traces documentaires et recherche de soi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013.

[10] Patrice Marcilloux, Les Ego-archives. Traces documentaires et recherche de soi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2013, p.208.

[11] Philipe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris : Seuil, 1975, p.14.

[12] Marcello Vitali-Rosati, « Qu’est-ce que l’éditorialisation ? », Sens Public, 2016, 03 p. 8, http://www.sens-public.org/article1184.html

[13] Joan Fontcuberta, « Préface », dans Jocelyn Lachance, Yann Leroux, Sophie Limare (éd.), Selfies d’ados, Paris, Editions Hermann, coll. « Adologiques », 2017, p. 11.

[14] Christian Metz, Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck, 1968.

[15] Dominique Cardon, « Le design de la visibilité. Un essai de cartographie du web 2.0 », Réseaux, 2008, 6, n° 152), p. 93-137, p. 98.

[16] Ibid, p. 118-119.

[17] Storify est une application qui permet, comme son nom le laisse entendre, de raconter une histoire. Il rassemble dans une timeline multimédia, les publications issues d’un réseau social ou autres sources, tout en rétablissant leur ordre chronologique (pour rappel le flux usuel de Tweeter est antéchronologique). La narration peut de ce fait inclure des hyperliens vers des pages Web, des images puisées sur Instagram ou Flickr, des vidéos de Youtube, ainsi que des contenus provenant d’autres réseaux sociaux ou sites. Storify est donc un outil de curation des contenus Web et un outil de « storytelling » (Christian Salmon, Paris, La Découverte, 2008).

[18] Anaïs Guilet, Pour une littérature cyborg: l’hybridation médiatique du texte littéraire, Thèse de doctorat, Université de Poitiers et UQAM, 2013, http://www.archipel.uqam.ca/6010/

[19] Christoph Kümmel, « Wie weit trägt ein Indizienbeweis? Zur archäologischen Überführung von Grabräubern », dans Th. Veit, et al. (éd.), Spuren und Botschaften. Interpretationen materieller Kultur, Münster, Waxmann, 2003, p. 135-156, p.143.

[20] Bruno Bachimont, « Préface », dans Matteo Treleani (éd.), Mémoires audiovisuelles, collection « Parcours Numériques », Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2014, p. 9-13.

[21] Mary Carruthers, Machina memorialis. Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge, trad. fr., Paris, Gallimard, 2002, p. 17.

[22] Herman Parret, « Vestige, archive et trace : Présences du temps passé », Protée, n° 322, 2004, p. 40.

[23] Herman Parret, « Vestige, archive et trace : Présences du temps passé », Protée, n° 322, 2004, p. 43.

[24] Herman Parret, « Vestige, archive et trace : Présences du temps passé », Protée, n° 322, 2004, p. 43.

[25] https://www.youtube.com/watch?v=FqKiODND9IA

[26] https://www.youtube.com/watch?v=FqKiODND9IA

[27] https://www.instagram.com/p/nl3RA6Henf/?taken-by=carolinecalloway

[28] Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Flammarion, 1987, p. 140-145

[29] Jean-Claude Kaufmann, Le Cœur à l’ouvrage. Théorie de l’action ménagère, Paris, Pocket, 2005, p. 45.

[30] Herman Parret, « Vestige, archive et trace : Présences du temps passé » Protée, n° 322, 2004, p. 37–46, p. 43

[31] « Selon la précompréhension intuitive que nous avons de de cet état de choses, ne tenons-nous pas les vies humaines pour plus lisibles lorsqu’elles sont interprétées en fonction des histoires que les gens racontent à leur sujet ? Et ces histoires de vies ne sont-elles pas rendues plus intelligibles lorsque leurs sont appliqués à des modèles narratifs –des intrigues- empruntés à l’histoire proprement dite ou à la fiction (drame ou roman) ? Il semblait donc plausible de tenir pour valable la chaîne suivante d’assertions : la compréhension de soi est une interprétation ; l’interprétation de soi, à son tour, trouve dans le récit, parmi d’autres signes et symboles, une médiation privilégiée ; cette dernière emprunte à l’histoire autant qu’à la fiction, faisant de l’histoire d’une vie une histoire fictive, ou, si l’on préfère une fiction historique, entrecroisant le style historiographique des biographies au style romanesques des autobiographies imaginaires. »

(Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Coll. Points essai, Seuil, 1990, note 1, p. 138).

[32] Paul Ricœur, Temps et récit 1, Paris, Seuil, 1983, p. 17.

[33] Paul Ricœur, Temps et récit 3, Paris, Seuil, 1985, p. 115.

[34] Paul Ricœur, Temps et récit 3, Paris, Seuil, 1985, p. 542.

[35] Foucault Michel, Dits et écrits, Tome 2 : 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, p. 1241.

[36] Paul Ricœur, Temps et récit 3, Paris, Seuil, 1985, p. 355.