Été, social graphic novel sur Instagram

Note des éditeurs : Communication du 23 mai 2018 à 15h00. Publication sur la liste de diffusion DONC le 25 mai à 19h32.

Durant les deux mois d’été 2017, pendant 60 jours, la société spécialisée en storytelling Bigger than fiction en coproduction avec la chaîne Arte a diffusé au rythme d’un épisode par jour, sous la forme de posts et de stories sur Instagram la bande dessinée numérique Été.

Cette communication se propose de revenir sur cette entreprise littéraire et artistique issue des industries culturelles et créatives, en s’intéressant à la manière dont le réseau social de partage de photos Instagram a été investi comme espace originel de création et de publication, qui a généré en l’espace d’à peine deux mois une audience dépassant les 78 000 abonnés-lecteurs.

Créé en 2010, et racheté en 2012 par Facebook, Instagram est devenu la vitrine digitale des marques souhaitant attirer un public lassé du marketing classique. Cette machinerie d’écriture industrielle et culturelle est reconnue pour l’importance de son taux d’engagement : le nombre des conversations généré autour de ses publications y serait 58 fois plus importante que sur Facebook et 120 fois plus que sur Twitter (Internet Trends Report, 2015).

L’ambition du projet Été n’était pas, selon ses concepteurs, d’imaginer un format « innovant » de bande dessinée numérique, mais d’introduire de l’art, de la fiction, de la culture et du politique, au cœur d’une plateforme réputée pour sa pudibonderie et son contrôle narratif, lié à ses formats d’énonciation et à son algorithme régissant l’ordre d’apparition des publications. L’analyse des modalités d’écriture, de lecture, d’éditorialisation et de diffusion d’Été au prisme de l’économie des signes d’une plateforme industrielle comme Instagram, et confrontée aux discours de concepteurs et aux commentaires de lecteurs permet ainsi de mettre en relief les dialogues, consensus, et dissensus représentationnels qui ont émergé durant les quelques mois qu’a duré la démarche, notamment :

– l’épuisement des concepteurs à s’ajuster continuellement aux changements algorithmiques et sémiotiques de la plateforme ;

– et l’épuisement des lecteurs qui, pris au jeu d’un système d’interprétation collectif, ont parfois résisté de manière très véhémente aux représentations du monde que leur semblait véhiculer cette fiction numérique.

1. « Les industries culturelles à la conquête des plateformes » ?

Ce titre quelque peu provocateur émane d’un récent appel à communication de Jacob Matthews [1], incitant à nuancer les discours inscrivant dans un rapport monolithique de domination les relations entre GAFAM et industries culturelles. Il propose au contraire de questionner les liens complexes et ambigus qu’entretiennent ces industries, en observant comment à leur tour les industries culturelles instrumentent les plates-formes en infiltrant leur chaîne de production, de diffusion, et de consommation, dans « un devenir média » des plateformes et « un devenir plateforme » des médias.

Industries culturelles et Gafam partagent des intérêts commun, notamment la place centrale accordée à la jeunesse. Selon Sophie Jehel [2], les stratégies de développement reliées aux applications photographiques des Gafam visent prioritairement les adolescents et les jeunes adultes avec un marketing fondé sur l’émotion, la vitesse et le visuel. Les industries culturelles repèrent de plus en plus dans ces applications un moyen de toucher un public jeune qui leur échappe : selon le Global Web Index, 41 % des utilisateurs d’Instagram ont entre 16 et 24 ans et y passent en moyenne 32 minutes par jour.

Interrogée à ce sujet, la scénariste d’Été confirme cette vision : Instagram constitue une « banque attentionnelle » (George Franck) dont les industries culturelles auraient tort de s’en priver, dans un contexte où la plupart des œuvres littéraires numériques ont jusqu’ici échoué à rencontrer leur public. Constatant de plus l’érosion des pratiques de lecture de BD par les jeunes, il faut donc aller, dit-elle, « capter l’audience là où elle est ».

Par ailleurs, les formes sémiotiques liées aux contraintes temporelles, énonciatives, éditoriales des plateformes de messageries publiques ou privées semblent inspirer de plus en plus les industries culturelles : non plus seulement dans un objectif de reconnaissance et de mise en visibilité de leurs productions, mais bien comme milieu moteur pour la création.

Quelques exemples permettent d’en témoigner :

En 2014, la fiction « archivale » [3] Leon Vivien créé par le musée de la Grande Guerre de Meaux en alliance avec une agence de communication. Ce récit mettant en scène des profils fictifs de Poilus à base de documents d’archives a touché plus de 60 000 lecteurs en huit semaines et est devenu un matériau pédagogique reconnu et exploité par les enseignants d’histoire.

En 2017, la radiotélévision belge francophone a lancé sa première série snapchat intitulée PLS (pour position latérale de sécurité – ou post like share). Cette fiction suivie par plus de 20 000 jeunes et diffusée sous forme de stories raconte l’histoire de Nathan et de ses potes qui entrent à l’université. La série s’inscrit dans une connivence sémiotique et narrative avec plusieurs plateformes : Snapchat avec l’incrustation d’emoji, YouTube en y faisant jouer des youtubeurs à succès ou encore Apple avec un tournage effectué à l’iPhone.

Toujours en 2017, l’application sous Android Enterre-moi mon amour retrace le périple de Nour, une jeune Syrienne qui quitte son pays pour trouver refuge en Europe et qui communique avec Majd son mari qui n’a pas pu partir avec elle. Cette fiction interactive inspirée par une histoire réelle se calque sur les formes sémiotiques de la messagerie Whatsapp.

Sur Instagram, Canal+ s’est amusé lors du lancement de la série Guyane à transformer en principe esthétique et en jeu d’exploration via le scroll à l’infini la disposition des cases à l’écran.

2. Des fictions aux stories ?

Dans ce contexte, la montée en puissance du storytelling semblerait ainsi venir stimuler la connivence entre industries culturelles et GAFAM.

Dans son ouvrage Storytelling, la machine à fabriquer des histoires et à formater les esprits, Christian Salmon [4] relate l’apparition de la fièvre narrative à laquelle aurait succombé le secteur industriel :

« Les technologies qui permettent d’écouler les marchandises se sont déplacées en une quinzaine d’années du produit au logo, puis du logo aux stories ».

L’audience a remplacé les consommateurs, et les séquences narratives les campagnes publicitaires ; le succès d’une marque repose désormais sur le récit qu’elle communique, et la relation émotionnelle et affective qu’elle entretient avec son audience. Une plateforme comme Instagram s’est ainsi imposée auprès des marques en favorisant la création d’un univers narratif visuel grâce aux formats stories et album. Les marques s’y sentent d’autant mieux que la pudibonderie du réseau évite que leur réputation soit entachée par la proximité avec des messages à caractère scandaleux, racistes, sexuels, etc.

Camille la scénariste d’Été fait aussi le constat d’une poussée narrative qui incite à aller chercher toutes sortes d’histoires sur les plateformes : « L’avantage des réseaux sociaux pour la création, c’est que l’audience y est déjà : elle y est tous les jours, elle est connectée et elle cherche des histoires. Quand tu suis tes amis, tu veux des histoires. On est dans un monde d’histoires, associé à des personnages fictifs et réels, mais surtout on est dedans et on s’y connecte tous les jours. » (entretien accordé en mars 2018)

Les éléments de langage issus du capitalisme narratif entretiennent la confusion entre formes et usages littéraires du récit et pratiques narratives à visée stratégique. Dans cette interview de l’auteur Thomas Salviejo pour le site La saga des audacieux (28 janvier 2018), l’auteur de la bande dessinée Bagdam créée spécifiquement pour le réseau Instagram raconte son processus créatif/créateur au prisme de tous les allants de soi sur la participativité, l’accessibilité, l’innovation, etc. À l’inverse, très récemment, une auteure de BD interrogeait l’avenir de ce genre dont le centre de gravité tend à se déplacer des sites web vers les plateformes en s’inquiétant de l’enfermement du lecteur et des artistes dans une bulle de filtre informationnelle et culturelle donnée, et d’une modification du fond et de la forme en lien avec les algorithmes.

Alors face aux formatage algorithmique et aux discours idéologiques, comment la fiction narrative Eté publiée sur Instagram résiste-t-elle (ou non) aux sirènes du storytelling digital ?

3. Enjeux de création

Tout part d’une idée de Camille Duvelleroy, « scénariste interactive », qui en juin 2016 propose à Julien Aubert, producteur au sein de la société Bigger than Fiction (société spécialisée dans le community management) de créer et diffuser une fiction graphique sur Instagram. Pour écrire l’histoire, ils contactent l’auteur de bande dessinée Thomas Cadène qui s’est déjà fait connaître avec son feuilleton sur le web, les autres gens. Un second auteur les rejoint, Joseph Safiiedine, puis le dessinateur Erwann Surcouf et le musicien Santoré pour le design sonore. Grâce à un fond du CNC nouveaux médias, puis une coproduction avec Arte France, le projet aboutit à l’été 2017 avec la diffusion d’un épisode par jour.

L’histoire est la suivante : Abel et Olivia sont en couple depuis un an, et ont décidé d’emménager ensemble à la rentrée. Mais avant de s’engager, ils aimeraient réaliser toutes les choses un peu folles qu’ils n’ont jamais pris le temps de faire dans leur vie. Chacun rédige sa bucket list, une sorte de to do list, et ils décident de se séparer durant l’été, le temps de la réaliser. Parviendront-ils à rester soudés malgré les nouvelles rencontres et les expériences qu’ils vont faire ?

Interrogée sur le sens de cette démarche artistique, la scénariste évoque plusieurs types d’enjeux. Le projet comporte selon elle une double mise à l’épreuve : celle des auteurs amenés à « écrire pour une plateforme qu’ils ne contrôlent pas techniquement » (l’acceptation donc d’une déprise, d’une écriture placée sous le regard d’un dispositif surveillant), mais aussi la mise à l’épreuve de la plateforme Instagram, que les concepteurs souhaitent détourner « en liseuse pour smartphone ».

Le choix des codes narratifs et graphiques s’appuie sur les conventions d’usages d’Instagram telles que les concepteurs les connaissent ou se les représentent. Il s’agit bien de penser une « narration corrélée à son dispositif ».

D’où le choix du genre bande dessinée sur un réseau qui met en avant l’image, dans l’idée d’attirer les 18-24 ans qui se connectent plusieurs fois par jour. D’où le choix aussi d’une histoire qui se déroule durant l’été, selon l’idée qu’Instagram incarne « le réseau de l’été » : période de grande disponibilité pour le récit. D’où le choix enfin d’exploiter le caractère sériel des posts, pour en faire des « petits shoots d’histoire intégrés à une mécanique de la frustration » dans l’idée d’une lecture de butinage. La conceptrice évoque par ailleurs l’amnésie des lecteurs sur la plateforme : chaque épisode doit pouvoir se comprendre indépendamment des autres, afin de pouvoir générer de l’audience.

L’enjeu est également de provoquer une rupture d’ordre artistique et créatif. Le choix du genre bande dessinée vise ainsi à créer une « rupture graphique » au milieu des photos de la plateforme : « T’es dans ton flux Instagram et, tout d’un coup, tu vois une BD au milieu des photos. Je voulais que ça surgisse, que ça claque ».

Certains effets exploitent par ailleurs la polysensorialité du dispositif numérique, sans pour autant changer le cours de l’histoire, comme la sonorisation des cases et de courtes animations (changement de couleurs, nuages qui passent). Les hashtags tiennent lieu de courtes légendes.

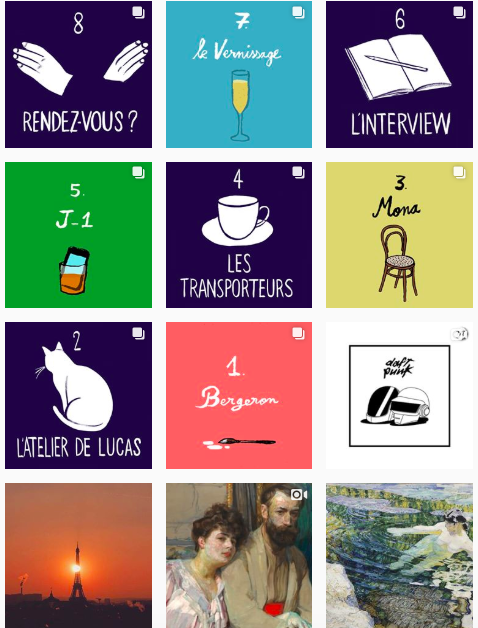

Mais, surtout, le déploiement d’un récit au long cours sur deux mois offre une complexité de lecture inhabituelle sur la plateforme : la scénariste exploite ainsi la structure palindromique potentielle d’Instagram qui permet, une fois la diffusion en temps réel achevée, de relire l’histoire à l’envers (dans l’autre sens, le couple se reforme – happy end à la grande joie des lecteurs).

Enfin, le dernier enjeu revendiqué s’inscrit dans une revendication politique : la scénariste souhaite questionner les réseaux sociaux de l’intérieur. Et la fiction offre, dit-elle, à cet égard une forme de résistance plus forte que « le documentaire et l’injonction », pour lutter contre ce que Christian Salmon appelle « les fictions régulatrices du pouvoir » . L’auteur Thomas Cadène partage cette vision d’une fiction opérant « en zones troubles », afin d’échapper au regard de contrôle opéré par les dispositifs de surveillance.

La bucket list est ainsi pensée comme une critique en creux du système d’hyperconsommation d’expériences promu par Instagram : coucher avec une célébrité, tenter une expérience homosexuelle, choper en soirée, tester un 06 dans les toilettes, utiliser Tinder…

En introduisant également de la banalité dans la vie des personnages (des épisodes où il ne se passe rien), l’idée est aussi de questionner l’injonction au récit de soi et remettre « de la vie » dans le réseau, une vie authentique qui résiste aux filtres graphiques de l’embellissement.

« C’est vraiment le réseau du : je montre que ce qui est bien, je mets jamais de photos moches, je ne dis jamais que je vais mal, tout est beau grâce aux filtres, alors que la vie est bien plus complexe que cela. (…) Il n’y a que des injonctions à faire des choses pour réussir sa vie sur internet et on voulait aussi questionner cela : on était toujours sur le mode, alors tel épisode, ils font tel truc, mais c’était un prétexte parce qu’en fait on voulait aussi qu’il y ait des épisodes où il se passe rien. » (Camille Duvellerois, interrogée en mars 2018)

Enfin, évidemment, en racontant l’histoire d’un couple de trentenaires qui s’autorise deux mois de liberté sexuelle (et d’expériences rock and roll), les concepteurs affichent leur intention de titiller une plateforme réputée pour son puritanisme.

Nous verrons plus loin comment cette critique de la catégorisation du monde opérée par le régime de censure de la plateforme n’est pas forcément comprise par les lecteurs. Certains s’insurgent contre un récit placé selon eux sous l’égide de la superficialité. D’autres manifestent leur ennui dès que l’héroïne (contrairement au héros) fait le choix d’expériences plus contemplatives, plus sages, plus réfléchies, plus banales estiment-ils.…

4. Matérialité et éditorialisation par le réseau

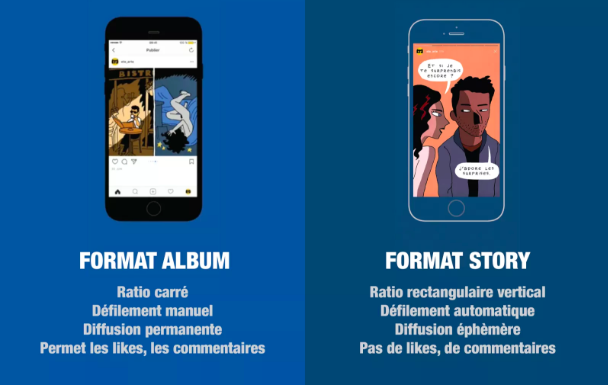

La lecture d’Été peut s’effectuer selon trois modes et deux formats : le format vertical des stories (aujourd’hui inaccessible puisqu’il ne dure que 24h), et le format « carré » qui s’affiche sur le compte été.arte au fur et à mesure des parutions mais aussi éventuellement, selon les décisions de l’algorithme, dans la timeline des utilisateurs.

Chaque post est publié à 11h précise tous les jours « de manière à instaurer un RDV » et « à créer des habitudes chez les lecteurs ». Systématique, la case-couverture rappelle à cet égard les propos des concepteurs de livre numérique selon lesquels le lecteur en contexte numérique a besoin d’un sas de décompression signifiant l’entrée dans la lecture. En mode stories, les cases défilent automatiquement. En mode album, c’est au lecteur de les faire glisser manuellement sur son smartphone, ou à l’aide de signes passeurs sur l’ordinateur. Nous verrons plus loin que l’absence de cadre de lecture explicite a représenté un défi pour de nombreux lecteurs, qui ont critiqué la fragmentation du récit.

5. La fiction à l’épreuve de l’impérialisme algorithmique

Tout au long du projet, les concepteurs ont dû, dans une temporalité accélérée, ajuster la narration aux évolutions de l’algorithme. Deux changements majeurs sont intervenus dans les six mois qu’a duré la phase d’écriture : était initialement prévue une publication case à case, jusqu’à 23 cases par jour, en lien avec la règle de diffusion chronologique qui prévalait sur Instagram. En mars 2017, alors que la phase d’écriture est achevée, l’algorithme est modifié et les principes de présentation des images se calquent désormais sur ceux du fil d’actualité de Facebook : les images postés par les personnes suivies n’apparaissent plus automatiquement sur la timeline des utilisateurs, mais dans un premier tempsuniquement dans dix pourcent des posts de la communauté. Puis en fonction de certains critères comme l’engagement généré par la publication, elles seront diffusées éventuellement auprès d’une plus large audience. Cette narration dictée par le dispositif met au défi la cohérence du récit puisqu’il n’est plus possible de gérer l’ordre d’apparition de chacune des cases.

« Le principe de la contrainte n’est pas du tout un problème, au contraire. Sauf qu’avec les réseaux sociaux, les contraintes changent tout le temps. » (Thomas Cadène, interview dans le magazine Usbek et Rica 11 juillet 2017)

La solution arrive sous la forme d’une nouvelle contrainte : la création du format album, qui offre la possibilité de poster dix cases à la fois au lieu d’une seule et permet ainsi de recréer de la cohérence narrative. Alors qu’ils avaient prévu des épisodes allant jusqu’à 23 cases, les auteurs doivent tout récrire en se restreignant à 10 maximum. Les lecteurs ont par la suite critiqué le caractère trop court de ces strips, conduisant selon eux à une superficialisation des contenus.

6. L’épuisement des lecteurs par le dispositif ou l’épuisement du dispositif par les lecteurs

Dans cette dernière partie, je présente quelques éléments concernant la réception (les horizons d’attentes des lecteurs qui se sont manifestés en écrivant des commentaires), grâce à une analyse du contenu de ces commentaires, placés en vis-à-vis des images.

Rappelons d’abord le succès inattendu de cette fiction graphique numérique : en quarante-huit heures, le compte été.arte est passé de 50 abonnés à 10 000 et il y a plus de 78000 abonnés à la fin de la diffusion. Les concepteurs ont comptabilisé plus de 3,8 millions de vues, et chaque épisode a été regardé plus de 30 000 fois en stories et 80 000 fois en album.

Clairement surpris dans leurs horizons d’attente, les lecteurs témoignent d’abord de leur enthousiasme devant une fiction qu’ils qualifient tour à tour de calendrier de l’avent, série, saga, feuilleton, intrigue estivale. Certains de leurs propos sont d’ailleurs imprégnés des discours d’accompagnement sur l’innovation.

« Une raison différente pour venir sur Instagram »

« Quelle avant-garde dans la façon de construire le récit ici sur Instagram »

« J’adore le concept »

« Bravo pour cette utilisation originale d’Instagram »

« Un peu de neuf sur les réseaux »

Les lecteurs sont aussi clairement déstabilisés par le détournement d’instagram en dispositif de lecture pour fiction, et s’interrogent sur les conventions de lecture à adopter. Doivent-ils lire depuis le début ou depuis la dernière case ? Dans quel ordre ? Quels flèches actionner pour dérouler l’histoire ?

« Les filles expliquez-moi comment vous lisez, si c’est de haut en bas, ou l’inverse, je suis perdu »

« C’est dur, c’est clair »

« Bonjour, comment peut-on lire la vidéo ? »

« je découvre Instagram, et je me demande comment cela fonctionne »

« Comment fait-on pour lire les épisodes, je ne vois que les titres ? »

« Bonjour ! Problème technique, je n’arrive pas à voir les animations… iphone trop vieux ou moi teubée ? »

Les deux community managers travaillant à temps plein sur le projet les guident patiemment : « glissez cette image titre vers la droite », « mettez à jour votre application » « abonnez-vous pour suivre les épisodes au jour le jour ».

Par ailleurs, un certain nombre de commentaires s’inscrivent dans l’injonction à l’accélération évoqué par Hartmut Rosa [5] dans ses travaux. D’un côté, les lecteurs témoignent de leur « addiction », n’en peuvent plus d’attendre la suite, et râlent si le nouvel épisode ne tombe pas à l’heure prévue.

« Ca devient sérieusement addictif »

« Je suis devenue accro, j’avoue »

« Demain c’est loin, je veux la suite »

« Je suis fan, j’attends tous les jours pour en savoir plus »

« Je suis plus hypé par la suite de cette série que la suite de GoT »

« Ma routine quotidienne à présent »

Ils expriment aussi des formes d’impatience face à l’évolution des personnages qu’ils trouvent trop lente, notamment quand il ne se passe « rien dans certains cases ».

D’un autre côté, ils manifestent des envies de lecture profonde, et une frustration face au format trop court, aux dessins trop suggestifs. « Les histoires pourraient être plus longues, ce ne serait pas du luxe », « Frustrant », « Pas de conclusion », « Les épisodes sont trop courts, ils ne font que suggérer les expériences sans que l’on sache si les personnages vont au bout ou non ». Les commentaires renvoient également à la modélisation de pratiques de lecture sélective qui nuirait à l’appropriation des contenus : « On a l’impression que l’histoire est un peu décousue », dit l’un d’entre eux. Les community managers rappellent alors régulièrement l’existence du hors-champ, des coulisses, la manière dont le réseau conditionne les écrits d’écran : « Difficile de faire plus long, Instagram nous impose 10 images maximum. »

Intégrés aux publications, les commentaires – nombreux (parfois 200) – s’affichent en vis-à-vis des images, et favorisent l’émergence d’un système collectif d’interprétation, proche à certains égards du registre des fanfictions, et qui transforme l’expérience de lecture individuelle, personnelle, en lieu de débats sur la construction du sens, en lieu « d’individuation collective » comme le dit Louise Merzeau [6]. Pour certains abonnés, le plaisir semble autant découler de la lecture des contenus du feuilleton que des controverses et du partage d’expérience favorisés par la discussion autour des contenus.

« Ce qui est trop chouette, c’est que maintenant la lecture des commentaires est aussi importante que l’épisode »

« Les commentaires te donnent une autre vision de l’histoire »

« Ça, c’est de la BD sociale »

Loin du consensus anesthésiant, nombreux sont les débats qui mettent à l’épreuve la fiction, en interrogeant les normes, les valeurs, les clichés que les industries culturelles véhiculent. Les points de vue s’affrontent, les affects se libèrent. Beaucoup de lecteurs s’indignent contre les stéréotypes sexistes accompagnant le personnage d’Olivia et les valeurs superficielles des deux personnages.

« Le mec s’éclate d’ouf, et la meuf se morfond »

« Comme d’habitude le mec fait du sexe et la fifille est bien gentille »

« Comme beaucoup, je m’attendais sûrement à plus. Les personnages ne sont pas de leur temps, j’attendais un scénario plus original, ces envies ne sont pas en lien avec celles des jeunes d’aujourd’hui et très cliché sexe, drogue, rock and roll »

« Cette série pour le moment c’est juste une accumulation de clichés sur les jeunes, l’engagement, la liberté, la recherche de soi, et quelle vision triste de l’engagement amoureux, consommer des expériences sans sens avant de s’enchaîner au partenaire qu’on choisit »

« Je trouve cette vision du couple et de l’amour bien réductrice et triste. J’espère en tous cas que ces deux idiots auront retenu certaines leçons et qu’ils auront une vraie réflexion d’adultes ensemble après avoir agi comme des gamins tout l’été séparément ! »

La critique en creux du puritanisme instagramien n’est pas forcément perçue et là encore, les community manager interviennent pour rappeler la non-neutralité morale du réseau qui limite leur marge de manoeuvre :

« Malheureusement, publier sur un réseau comme Instagram impose certaines limites. Mais Olivia a eu et aura son lot de plaisir ! »

Entre autobiographie et fiction, les lecteurs n’hésitent pas, dès que l’émotion s’en mêle, à partager des récits d’eux, parfois très intimes qui en dépassant le contrat fictionnel transforment la plateforme en lieu de débats, de controverses, de conflits sur des thématiques habituellement bannies, comme le sexe, la pornographie, le racisme. Amplifiés par le fonctionnement du dispositif de publication, les discussions peuvent devenir très véhémentes en s’en prenant à la « marque » Arte : « Vous vous enfoncez dans les clichés, c’est inadmissible pour un média grand public » ou aux auteurs accusés de sexisme.

Certains lecteurs jugent alors nécessaire de calmer le jeu en rappelant la distinction entre fiction et réalité, et surtout entre l’œuvre et son créateur.

« Incroyable ce qu’une fiction peut exacerber comme clivages »

« C’est une bd les gars !! Calmez-vous ! »

« Oh mon dieu mais ce débat de la mort dans les commentaires, c’est comme twitter ça, c’est pas une plateforme adaptée pour débattre sainement mais on le fait quand même »

« Ce n’est qu’une œuvre de fiction, faut bien se le dire. On ne va pas s’offusquer devant chaque film ou série pour des actions et des choix que nous aimons pas (meurtre, mensonges, tromperie, le gay caricaturé, la fille soit petasse sans cervelle soit geek et moche, le méchant qui est russe ou le gros rigolo) on fait avec. Bah la c’est la même chose »

« Ça reste une histoire, mais je pense qu’elle a été conçue pour débattre 🙂 »

Pris sous le flot des commentaires, l’auteur Thomas Cadène s’en mêle lui-même par moments, incapable de résister au débat qui se déroule sous ses yeux.

Conclusion

Face aux machines à fabriquer des histoires, dans quelle mesure la fiction Été détient-elle selon les termes de Pascal Robert cette « matérialité subversive » propre à la BD, ce média de masse commercial qui se glisse facilement dans la brèche, ou encore selon l’expression d’Yves Citton une capacité à « hacker » non pas les codes de programmation, mais les codes de communication selon le registre de la « surprise interprétative » [7], plus que celui de l’exploration des enjeux et des failles algorithmiques ?

Il est évidemment difficile de savoir avec précision si les lecteurs ont perçu les enjeux critiques potentiellement matérialisés par les formes et les contenus de ce feuilleton graphique, la critique des clichés pouvant parfois être confondue avec l’adhésion aux normes. Un lecteur toutefois y aura reconnu une critique de la représentation lisse du monde stimulée par le dispositif numérique :

« Pour une fois, on est pas dans la caricature aseptisée, les héros sont plus vrais que la plupart d’entre nous sur Insta. »

L’imprévu, le détournement, se situe peut-être du côté des lecteurs qui, au cours du jeu de sémiose collective, ont confronté leur altérité, et ont montré qu’ils étaient prêts à se livrer à des lectures profondes et engageantes du texte, et ont pris très au sérieux l’idée d’un récit sur support numérique, voire se sont mis en colère en réclamant non pas qu’on leur raconte des histoires, mais des fictions qui bousculent les dogmes dominants et les stéréotypes sociétaux.

Si un dialogue s’est ici produit entre concepteurs et lecteurs, ce projet de fiction numérique a-t-il pour autant ouvert un espace de dialogue entre Instagram et les concepteurs culturels ? Aux dires de la scénariste, le dialogue s’est ouvert, une fois seulement le succès attesté, illustrant les propos d’Yves Citton selon lesquels « le nouveau milieu finit toujours par absorber la vitalité des

marges » [8].

« Je ne sais pas si les réseaux sociaux et les artistes dialoguent parce que, franchement, Instagram, ils en ont rien à secouer des artistes, ils veulent que des grands comptes, au début, ils n’en avaient rien à secouer de notre projet Été: ils disaient que le réseau social n’était pas fait pour ça et servait à faire des photos, et pas de la BD et maintenant, ils trouvent cela top. La relation s’est ouverte. Tu fais un truc pour ne pas respecter leur cahier des charges et ils trouvent cela génial ! » (Camille Duvellerois, interrogée en mars 2018)

Les effets de récupération, eux, ne se sont pas fait attendre. Du 29 mars au 6 avril 2018, la RMN lançait sa première BD Instagram à l’occasion de l’exposition « Artistes et robots ».

Directement inspiré d’Été et d’ailleurs aussi coproduite par Bigger than fiction, celle-ci n’a pas pour autant connu le même succès. Mais ces effets de récupération ne sont-ils pas dans la nature même des dynamiques culturelles, dont le centre de gravité se déplace en permanence ?

Notes

[1] Jacob Matthews, « Les industries culturelles à la conquête des Gafam », appel à communication pour la revue Tic et société, 2018.

[2] Sophie Jehel, « Les pratiques des jeunes sous la pression des industries du numérique », Le journal des psychologues, n° 9, 331, 2015, p. 28-33.

[3] Louise Merzeau, « Le profil, une rhétorique collective », Itinéraires, 2016.

[4] Christian Salmon, Storytelling : la machine à fabriquer des histoires et à formater des esprits, Paris, La Découverte, 2008.

[5] Hartmut Rosa, Aliénation et accélération. Vers une théorie critique de la modernité tardive, Paris, La Découverte, coll. « Théorie critique », 2012.

[6] Louise Merzeau, « Le profil, une rhétorique collective », Itinéraires, 2016.

[7] Yves Citton, Médiarchie, Paris, Seuil, 2018.

[8] Yves Citton, Médiarchie, Paris, Seuil, 2018.